Meraj, je te remercie d’avoir accepté cette interview.

Quand je vivais en Afghanistan, j’ai donné beaucoup d’interviews.

Cela me permet d’exprimer mes sentiments et poser mes idées, grâce à l’échange, au regard de l’autre. Cela aide aussi à mieux faire comprendre qui je suis.

On a parfois une image faussée des réfugiés. On pense qu’ils n’ont pas fait d’études.

En acceptant cette interview, j’avais envie de partager mes opinions, de replonger dans mon histoire.

Lire celle que tu as faites de Maryna, une réfugiée ukrainienne, m’a aussi donné envie de le faire.

D’où viens-tu ?

Je suis né à Takhar, une province du nord de l’Afghanistan. J’ai 29 ans.

Je suis tadjik, c’est important de le préciser. Les Tadjiks sont une « sous nationalité » en Afghanistan.

Qu’est-ce qui a motivé ton départ d’Afghanistan ?

J’étais journaliste, et les talibans n’aiment pas les journalistes.

Je travaillais sur la défense du droit des femmes, qui n’ont le droit ni aux études, ni au travail.

J’ai été journaliste pendant 3 ans. En 2016 -2017, monteur vidéo et cameraman, puis j’ai été recruté comme journaliste à Radio Bayan jusqu’en 2021.

J’avais des activités civiles bénévoles, comme le plaidoyer, pour défendre les injustices et les droits des femmes. Après l’arrivée des talibans, en 2021, je n’ai plus été autorisé à poursuivre mon activité.

Les gens n’avaient plus le droit d’exprimer leurs opinions, leurs pensées, alors ce n’est plus la peine de vivre.

J’ai fui en Iran, avec tristesse, et je suis arrivé en France en mai 2022.

Avant ces événements, je n’ai jamais pensé à quitter mon pays.

Je travaillais au contraire à le construire et à le développer jusqu’aux talibans, jusqu’à ce que je n’ai plus le droit de vivre dans mon propre pays.

Si les talibans partaient, y retournerais-tu ?

Oui, pour reprendre là où je me suis arrêté. J’aimerais peut-être reprendre mes activités depuis la France.

Tu peux m’expliquer ce qu’est le plaidoyer ?

C’est une procédure pour réviser des lois ou créer de nouvelles lois pour faciliter la vie des populations en difficulté. Ce sont des procédures longues.

Je rêve d’une société libre où les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes chances. Les injustices sont nombreuses, et notamment à l’égard des femmes. L’absence de lois les mets en difficulté.

Avec l’association Are et d’autres associations, nous avons créé le Comité Plaidoyer pour la province. J’ai été élu responsable du comité en 2017 et j’ai assuré ce rôle jusqu’en 2019.

Il y avait des gens expérimentés et j’étais jeune, mais ils m’ont accueilli comme responsable car j’étais très actif et investi sur ces sujets.

Comme j’étais journaliste, j’avais des contacts utiles pour communiquer avec les politiques de la province.

Tu es journaliste de formation ?

J’ai suivi des formations courtes, sur l’écriture journalistique entre autres.

Après le concours pour accéder à l’Université, j’ai été orienté vers l’Enseignement dans la spécialité Physique.

Pendant mes études, l’envie de m’engager dans le journalisme m’a rattrapé car je travaillais déjà à côté pour des médias. En 2015, j’ai été recruté à la radio TV nationale Takhar.

A la fin de mes études secondaires, j’avais indiqué plusieurs choix : le Droit, le Journalisme, l’Enseignement spécialisé en Physique et c’est dans ce domaine que j’ai été accepté. J’ai fini ma licence de Physique mais je n’ai finalement jamais exercé dans ce domaine d’activité.

A côté de mon travail de Journaliste, j’ai passé une formation de 6 mois en Compétences de vie. Il s’agissait de cours « life skills », le programme ZFD, dans lequel j’ai appris la communication, la communication non violente, l’empathie, la résolution de conflits, les droits de l’homme.

Après je suis devenu Formateur dans une organisation allemande, GIZ Office, qui avait différents projets éducatifs pour aider les citoyens à développer leurs compétences.

J’ai créé un Centre de formation avec des amis et je formais des jeunes à la prise de parole en public. J’ai croisé beaucoup de gens et d’étudiants qui rencontraient des difficultés dans ce domaine.

Je suis fier de cette activité. Le centre existe toujours.

Tu es parti en Iran en 2021 ?

Oui, et je suis parti seul car j’avais des activités et des engagements.

Je me suis marié juste avant de partir. Ma femme s’appelle Arista. J’ai du laisser ma famille. Mes parents ne voulaient pas partir. Il fallait de l’argent et des passeports.

Ni eux, ni elle n’avaient de passeport. Cela coûte cher. Il faut aussi le renouveler régulièrement et moi, j’avais besoin de voyager pour mes études.

En 2019, je me suis inscrit dans le cours de Master de Gestion d’entreprise d’une Université Iranienne. C’était la période du Covid alors j’ai suivi des cours en ligne.

En 2022 j’ai fui en Iran pour sauver ma vie et poursuivre mes études.

J’y ai loué un petit appartement.

Comment vivais-tu en Iran ?

Je cherchais des petits boulots pour me nourrir et envoyer de l’argent à ma famille.

Il me restait un semestre à faire en Iran. J’ai décidé d’écrire au Syndicat National des Journalistes, pour leur dire que ma vie était en danger et leur demander de l’aide.

Ils m’ont répondu de patienter pour vérifier mes documents, m’ont délivré un certificat et ont pu convaincre le ministère des Affaires Etrangères de me délivrer un visa pour venir en France.

Cela a pris 8 mois.

J’ai du emprunter de l’argent à des amis pour le billet d’avion.

Comment s’est passée ton arrivée en France ?

C’était le 29 mai 2022 à l’aéroport Charles de Gaulle.

L’association Apagan est venue me chercher pour faire les démarches administratives.

J’ai déposé une demande d’asile à l’OFPRA, et me suis rendu dans un centre d’hébergement à Clichy,

Dans les centres d’hébergement, il est assez compliqué de vivre tous ensemble. Le bruit, la saleté parfois.

J’ai obtenu le statut de réfugié politique.

Après l’arrivée de ma femme, le 14 octobre 2022, nous avons trouvé à nous loger dans un studio à Conflans St-Honorine.

Qu’est ce qui t’a conduit à rejoindre le Programme Etudiants Réfugiés de l’Ecole des Ponts Paris Tech ?

A mon arrivée, j’ai été mis en relation avec l’association Nouvel Horizon. Madame Mandana, avec qui j’ai commencé à apprendre le Français, m’a donné plein de conseils. Grâce à elle, j’ai découvert l’association Unir où j’ai suivi une formation en langue de 6 mois, puis le Programme Etudiants Refugiés.

L’objectif était à la fois d’améliorer mon français et de trouver un projet professionnel. J’ai rencontré Cédric Rousse, et toi aussi. J’ai compris beaucoup de choses sur moi-même cette année là.

Quel est ton projet professionnel aujourd’hui ?

As-tu la possibilité de poursuivre ta carrière de journaliste ici ?

Avec l’expérience que j’ai acquise dans le journalisme et mes activités civiles en Afghanistan, j’étais très motivé pour commencer à travailler ici en France.

Cependant, malgré tous mes efforts, je n’ai pas pu trouver d’opportunité d’études ou d’emploi qui réponde à mes besoins.

Après de nombreuses réflexions, notamment avec mon binôme Antoine, j’ai conclu que je pourrais être très utile en France en tant que professeur de physique et de chimie.

Mon objectif à long terme est d’obtenir un master dans ce domaine, puis de transmettre mes connaissances et mon expérience aux élèves des écoles françaises.

Heureusement, grâce à l’aide et aux contacts que j’ai pu établir, j’ai pu commencer à travailler en tant qu’adjoint technique de laboratoire au lycée Hélène Boucher à Paris.

Je considère cette opportunité comme un excellent moyen d’améliorer mon français et de renouer avec mes compétences en physique et en chimie.

Je suis heureux de pouvoir progressivement m’intégrer dans la société française et de devenir un membre actif et utile. Je reste reconnaissant envers Cédric Rousse, le responsable de Programme Etudiants Réfugiés (PER), et Antoine pour leur soutien et leur collaboration, grâce auxquels j’ai pu trouver cette précieuse opportunité.

Je travaille aujourd’hui au lycée Hélène Boucher avec une équipe incroyablement bienveillante, et j’apprends de nouvelles choses chaque jour.

Ta femme a-t-elle pu trouver un travail ?

Ma femme a fait des études de sage-femme, 6 ans d’études. Elle est engagée dans un DU passerelle à Paris 8. Elle doit tout recommencer.

C’est dommage que son diplôme ne soit pas reconnu en France.

Comment tu t’es senti au sein du PER ? Se sent on moins seul au milieu d’autres exilés ?

J’ai rencontré plein de réfugiés, des alumnis, des intervenants. J’apprends toujours des gens que je rencontre et cela m’aide à clarifier mes idées.

C’est important d’échanger avec d’autres exilés. Nous avons le même parcours. Certains réalisent des objectifs très importants. Cela m’inspire.

Quelles sont les différences entre nous ?

Je n’en vois pas. J’aime l’idée d’un monde sans frontières, avec l’égalité des droits et des chances.

T’es-tu senti bien accueilli en France ?

Oui. J’ai rencontré des Français avec lesquels je me sentais bien.

Au début, à l’hôtel où j’ai passé 25 jours, les assistantes sociales était très gentilles. Quand j’ai changé d’hébergement, j’avais une assistance sociale qui nous a aidés à trouver un logement. La responsable de mon logement a aussi partagé ma recherche de travail sur LinkedIn avec son réseau. Elle m’a beaucoup encouragé. Elle est extrêmement gentille.

Mon binôme Antoine est aussi quelqu’un d’ouvert et de gentil.

A première vue, que penses-tu de ce pays ?

Au début, j’étais perdu dans un pays avec une langue et une culture assez différente. Cela prend beaucoup de temps de connaître les codes de la société, la langue, la culture. Je connaissais un peu l’histoire de la France. Je me suis retrouvé face à tout ce passé et sa richesse.

En Afghanistan, j’avais des amis qui ont appris le français à l’Université dont mon cousin qui a fait sa licence en français.

Quelles sont les grandes différences culturelles entre les Français et les Afghans ?

La gastronomie. La culture du travail. En Afghanistan, les horaires ne sont pas les mêmes, nous avons un seul jour libre, le vendredi. Les fêtes. La culture familiale. Pour le mariage en Afghanistan, on fait une grande fête avec plus de 500 invités, de nombreux plats, et les invités participent au financement du mariage.

Quel est ton plat français préféré ?

Le fromage et les fruits de mer. On mange uniquement du poisson chez nous.

Quel est ton mot préféré en français, et dans ta langue natale ?

Dans la langue française, c’est gentil. Dans ma langue, c’est Hamdili, cela veut dire sympathie.

Qu’est ce qui est compliqué pour toi ici ?

Les démarches administratives !

Quelles sont tes passions ? Quels sont tes loisirs ici ?

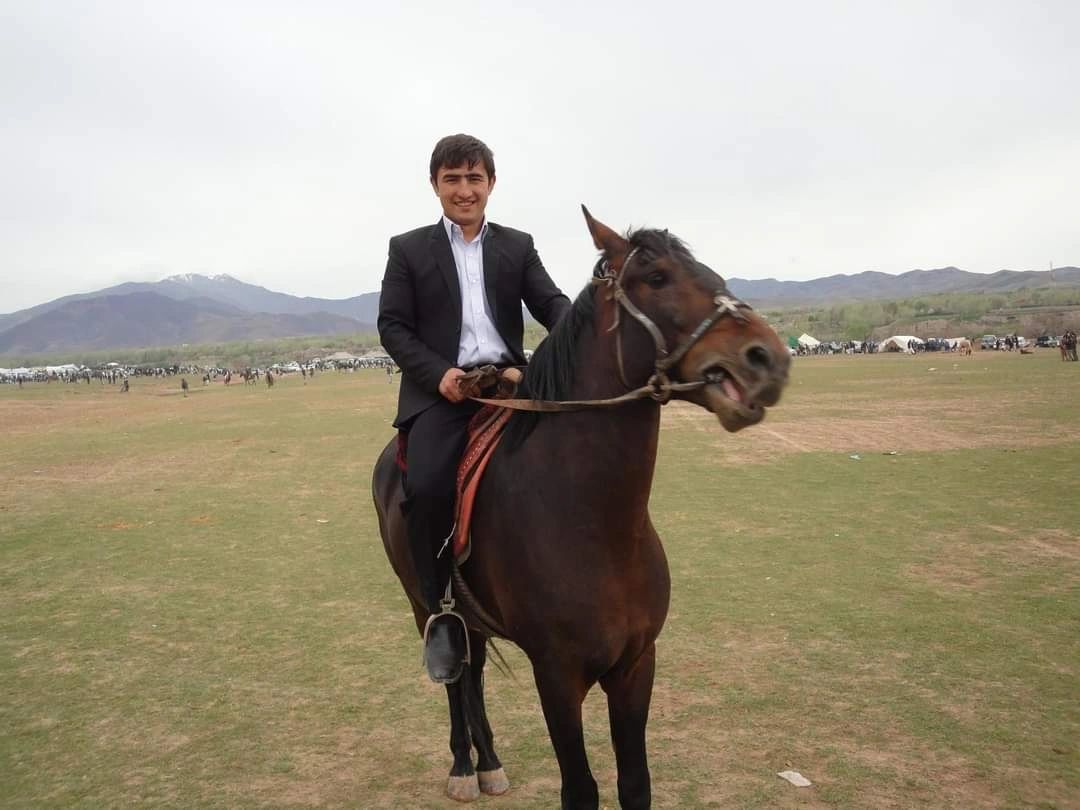

J’aime faire des randonnées et de l’équitation. Dans ma province, tout le monde monte à cheval.

Chaque année, il y a la fête de Norouz pour célébrer le printemps. C’est l’équivalent du Nouvel An.

Ici, j’aime marcher dans les rues magnifiques du bord de la Seine, cela m’apaise. Je fais des randonnés dès que j’en ai la possibilité. Je regarde les monuments, je vais au musée.

Alors je me demande pourquoi les pays du Moyen-Orient n’ont pas trouvé le moyen de finir la ou les guerres, comme les Français ont pu le faire.

Que penses-tu du regard des Français sur les exilés ?

Les exilés sont des personnes qui, pour diverses raisons, ont perdu la possibilité de vivre dans leur pays et ont émigré vers un autre pays en quête d’une vie meilleure. Croyez-moi, chaque migrant passe des années, et parfois même une grande partie de sa vie, à reconstruire son avenir.

Il est naturel qu’ils rencontrent de nombreux défis sur ce chemin.

Je connais de nombreuses personnes qui vivaient dans les meilleures conditions dans leur pays mais qui ont dû tout abandonner pour des raisons de sécurité. Aujourd’hui, elles recommencent à zéro ici, avec beaucoup de courage et au prix de nombreux sacrifices.

Qu’est ce qui te manque de chez toi ?

Ma mère mon père, plein de choses. Les lieux où j’ai passé mon enfance. Mes nombreuses activités. Je me réveille tous les matins avec un nouvel objectif. Je me sens inutile quand je ne suis pas actif.

Fréquentes-tu d’autres Afghans en France ?

Oui, j’ai des amis Afghans, on partage des moments, les fêtes traditionnelles pour garder notre culture.

Tu te sens en sécurité maintenant que tu es ici ?

Oui, heureusement.

Quel conseil donnerais-tu à une Française, un Français qui doit s’exiler ?

Le monde entier est notre pays. On peut se sentir chez nous ailleurs si on aime l’endroit où l’on vit. Avec l’esprit ouvert, on accepte les autres.

On doit être curieux.

S’exiler c’est se confronter à des difficultés. Si on est curieux, on peut apprendre beaucoup de choses.

Merci Merajuddin et bonne route ici !